|

“La disinformazione durante le epidemie di malattie infettive potrebbe rendere più gravi questi focolai” Julii Brainard. Abbiamo un problema ben più grave e virale del Coronavirus. E ne siamo tutti responsabili, nessuno escluso. Ma di cosa precisamente? Infodemia: l'epidemia della disinformazione Attualmente ci sono due epidemie: una è ovviamente quella legata all'allarmante situazione epidemiologica, di cui se ne parla 24 ore su 24. La seconda, ancora più contagiosa ma meno dibattuta, è relativa all'epidemia delle fake news. Questa "malattia" ha anche un nome e si chiama: infodemia, parola coniata dall’Oms (da qualche giorno è stata inserita anche su Treccani.it) e oggetto di discussione nei documenti ufficiali degli ultimi giorni. Viene definita come: "Sovrabbondanza di informazioni - alcune accurate e altre no - che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili e indicazioni attendibili quando ne hanno bisogno". Nel primo caso, è necessario ascoltare i consigli delle istituzioni e prendere tutte le precauzioni possibili per non contagiare o per non essere contagiati. Ma soprattutto è fondamentale rimanere a casa ed uscire solo per reali necessità. Mi pare sia oramai chiaro (ma a quanto pare non a tutti). Nel secondo caso, il problema è che proprio stando a casa si possono fare dei danni, forse, irreparabili. L'infodemia è ancora più virale e contagiosa dell'epidemia. La diffusione delle fake news viaggia alla velocità della luce e può avere delle ritorsioni a livello psicologico in molte persone: può generare ansia, panico, angoscia e depressione. Può causare confusione e inutili isterie. La disinformazione non è altro che una distorsione della realtà, una narrazione errata di quanto sta realmente accadendo. E la si deve combattere. Tutti noi lo dobbiamo fare. Dobbiamo combattere gli analfabeti digitali, perché di questo si tratta. Che non è un insulto, ma di una scarsa, o limitata, conoscenza delle regole e delle dinamiche digitali. Mai come in questo periodo, è necessaria una cultura orientata alla comprensione delle fonti su internet, dei siti veritieri e forse in molti casi, sarebbe utile un maggiore impegno, da parte di alcune persone, nella comprensione del testo. Sembra banale, ma tutti noi dobbiamo avere un'estrema lucidità nell'approcciarci all'informazione e ai dati ufficiali, in maniera realistica. Non ho detto volutamente ottimistica o pessimistica, ma realistica. Poi, mi sembra ovvio che l'approccio debba essere propositivo e tutti noi ci auguriamo di ritornare presto alla normalità, ma non bisogna cadere nell'errore di sottovalutare o sopravvalutare la situazione. Di seguito riporto alcune informazioni false che stanno girando in queste settimane. Ce ne sarebbero a decine, purtroppo, ma ho selezionato le più "bizzarre". Le fake news più bizzarre di queste settimane

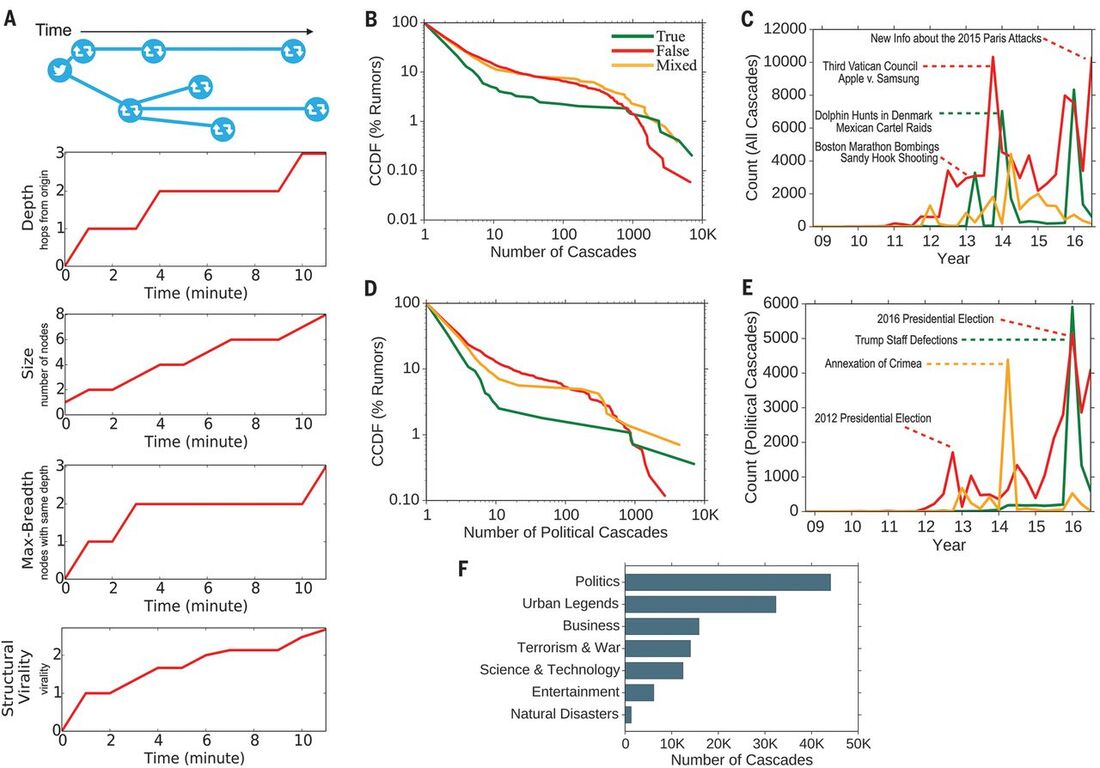

L'epidemia delle fake news si diffonde più velocemente del virus Anche solo inviare una notizia falsa ad un amico o in un gruppo su Whatsapp, postarla su Facebook, può alimentarne esponenzialmente la diffusione. L'errore che compiamo, negli ultimi decenni, a causa di un errata interpretazione dell'informazione digitale è quella di fidarci del nostro "amico di merende" o del "cugino", piuttosto della fonte originaria della notizia. "Se me l'ha inviato mio cugino, allora ci credo". Se ci pensiamo, prima dell'avvento del digitale, le uniche fonti di informazione erano televisione, radio e giornali. Erano delle vere e proprie istituzioni. La tv, oggi, è peggiorata clamorosamente (a parte qualche rara eccezione), per cui ci rimangono radio e giornali, cartacei e online. Ma bisogna fare un'accurata selezione. Oggi, se per gioco uno di noi aprisse un sito il cui dominio è simile ad un noto giornale (es Ansia.it), ma ricco di fake news, avrebbe migliaia di click (detto clickbaiting) e condivisioni da persone convinte di leggere la notizia dal sito originale. Ad esempio Repubblica, ha un alter ego (simpatico e non illegale) che si chiama Refubblica. Il sito è volutamente ironico e, a mio parere, geniale. Il problema è che molti non capiscono nemmeno la natura del sito. Bando alle ciance... Basta navigare sui social, anche solo per 15 minuti, per comprendere come pochissime persone non si soffermano a leggere interamente le notizie, a comprendere le fonti e il testo (cosa non scontata). Queste persone sono pericolosissime. Spesso, molti commenti ai post sui social sono assolutamente in contrasto con quanto riportato nella notizia e i motivi sono sostanzialmente tre: 1 - Non si è neanche aperto l'articolo; 2 - Non si è compreso il contenuto (cosa grave); 3 - Si tratta di un troll, ovvero chi "interagisce con messaggi provocatori, irritanti, fuori tema o semplicemente senza senso e/o del tutto errati, con il solo obiettivo di disturbare la comunicazione e fomentare gli animi". (Fonte Wikipedia). La sindrome FOMO (Fear of Missing Out) Il tema delle notizie false, purtroppo, è molto dibattuto da anni e per varie ragioni non è stato per nulla debellato, nonostante gli sforzi. I principali social network e le autorità competenti combattono giornalmente per diminuire il numero di queste notizie e per cancellare profili falsi, pagine illecite e siti non affidabili. I primi responsabili, ovviamente oltre noi, sono i canali di informazione. La cosa che mi più sta facendo pensare in questo periodo, è che mai come in queste settimane, molti media, “giornalai” (ahimè) e alcuni telegiornali, vanno alla ricerca dell’ultima news (spiccatamente drammatica), piuttosto che rassicurare o raccontare la verità. Che, come detto prima, non vuol dire essere ottimisti, ma realisti. La fretta di andare online è la conseguenza naturale di un bisogno collettivo che richiede continue informazioni, dovuto all'ansia di non voler perdersi nulla. Questo ha un nome e si chiama FOMO (Fear of Missing Out). Ecco perché, come detto prima, è necessario avere lucidità nel leggere i numeri e i dati, provenienti da fonti ufficiali: vedi autorità, istituzioni e forse qualche testata (o agenzia di stampa) che ha un solo obiettivo: raccontare le notizie nella forma più oggettiva possibile. Risulta così difficile? Giusto per entrare in tema libri. Un testo più che mai attuale (uno dei più illuminanti che abbia mail letto) è "Factfulness" di Hans Rosling, il quale spiega egregiamente perché bisogna fidarsi dei dati (ufficiali) e non delle notizie "acchiappa-click" o delle fake news. Anzi, ne approfitto anche per consigliarti l'ultimo articolo "La lettura come medicina", all'interno del quale ho consigliato 11 testi utili per affrontare alcune difficoltà tipiche di questo periodo. Cosa stanno facendo le autorità? Il Governo, precisamente il ministro della salute Speranza, ha chiuso un accordo con Twitter per contrastare le fake news, mettendo in evidenza i link e i post ufficiali provenienti dal Ministero. L'Oms negli ultimi giorni sta intensificando i contatti con le principali piattaforme social per contrastare la diffusione di allarmismi e teorie complottiste sull'origine del patogeno, far emergere le notizie provenienti da fonti affidabili e mettere in guardia contro i "rimedi della nonna" che circolano in Rete: soluzioni che non solo non proteggono dal contagio, ma mettono in ombra le precauzioni da usare per arginare la trasmissione del virus (Fonte Focus). I principali social media, invece, come Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter e YouTube, hanno unito le forze e firmato un accordo congiunto per combattere l'infodemia. "Stiamo lavorando a stretto contatto per rispondere al Covid-19.Stiamo aiutando milioni di persone a rimanere in contatto mentre, insieme, combattiamo frodi e disinformazione sul virus, incrementiamo i contenuti autorevoli sulle nostre piattaforme e condividiamo aggiornamenti fondamentali in coordinamento con le agenzie sanitarie di tutto il mondo. Invitiamo altre aziende a unirsi a noi mentre lavoriamo per mantenere le nostre comunità sane e sicure". Così recita una parte dell'accordo (Fonte Repubblica). Facebook, inoltre, pubblica nella parte superiore della bacheca i link tramite cui potersi informare: vedi siti istituzionali e di autorità competenti. Cosa dice uno studio del MIT Mi sono imbattuto in un interessantissimo studio ("Lies spread faster than truth") del MIT (Massachussets Institute of Technology), che purtroppo conferma quanto ho riportato nelle righe precedenti. Le false affermazioni hanno il 70% in più di probabilità rispetto alla verità di essere condivise su Twitter (o su altri social). Questo processo viene definito dal MIT "effetto a cascata" (vedi foto in basso): una cascata di voci inizia su Twitter quando un utente fa un'affermazione su un argomento in un tweet, che potrebbe includere testo scritto, foto o collegamenti ad articoli online. Altri poi propagano la voce ritwittandola. Raramente le storie vere sono state condivise da oltre 1.000 persone, ma l'1% delle storie false è stato condiviso abitualmente da 1.000 a 100.000 persone. E ci sono volute storie vere circa sei volte tanto quanto quelle false per raggiungere 1.500 persone. (Fonte MIT). La foto in basso, facilmente comprensibile, che puoi approfondire tramite il link postato precedentemente, fa emergere come le notizie false (in rosso) hanno una maggiore diffusione, quindi condivisione sui social. I dati si riferiscono ad uno studio su un intervallo di tempo che va dal 2006 al 2017 (basato principalmente su Twitter) e ha visto coinvolte le elezioni negli Stati Uniti o atti terroristi, ma anche altri temi come tecnologia, business ecc. Fonte: Sciencemag. org e MIT Cosa possiamo fare noi? Per concludere, di seguito, alcuni miei consigli personali su come evitare di diffondere le fake news, frutto solo della mia esperienza personale, sia chiaro. Ovvero, cosa faccio io giornalmente. Ci tengo a precisare che l'elenco sottostante rappresenta una ricerca personale, per cui non ho la presunzione di dare informazioni complete al 100%. 1 - Consultare esclusivamente i siti istituzionali per comunicazioni e dati ufficiali: - https://www.interno.gov.it/it - http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus-la-normativa/14252 - http://www.salute.gov.it/ - https://www.iss.it/ - http://www.protezionecivile.it/web/guest - https://www.who.int/ - https://www.dors.it/index.php - https://www.ecdc.europa.eu/en - https://www.worldometers.info/coronavirus/ - https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1 - https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 2- Per aggiornamenti veloci è utile consultare i siti di agenzie di stampa come ANSA, AGI, Adnkronos ecc. 2 - Usare (e sviluppare) il pensiero critico; 3 - Non condividere se prima non si è verificata la fonte e nel caso, citarla (questo dovrebbe valere sempre); 4 - Segnalare le fake news o profili sospetti su Facebook, LinkedIn e Twitter; 5 - Eliminare profili o amici "tossici" e pericolosi; 6 - Interpretare i dati nella loro interezza e non in modo parziale; 7 - Non farsi prendere dal panico e rimanere lucidi. “La cosa preoccupante è che è più probabile che le persone condividano cattivi consigli sui social media, piuttosto che buoni consigli da fonti fidate”. Paul Hunter Condividendo fake news e informazioni errate possiamo fare del male a milioni di persone. Evitiamo il contagio. Siamo tutti responsabili.  Curioso per natura, sportivo dalla nascita e testardo per origini. Leggo per crescere e per esplorare nuovi mondi. Amo il marketing, la vendita, il calcio e i viaggi. Adoro i Simpson e sono un divoratore di serie tv. Odio il piccante, la 'nduja, la cipolla e l'aglio. E per questo mi definiscono un calabrese atipico. |

Proudly powered by Weebly

Feed RSS

Feed RSS